Concorde: il sogno supersonico che ha sfidato il tempo

Il Concorde è stato più di un aereo: è stato un’icona, un simbolo di progresso, eleganza e audacia tecnologica. Frutto della collaborazione anglo-francese tra British Airways e Air France, ha rappresentato per decenni l’unico aereo passeggeri supersonico realmente operativo nella storia dell’aviazione civile.

Il Concorde: un progetto rivoluzionario

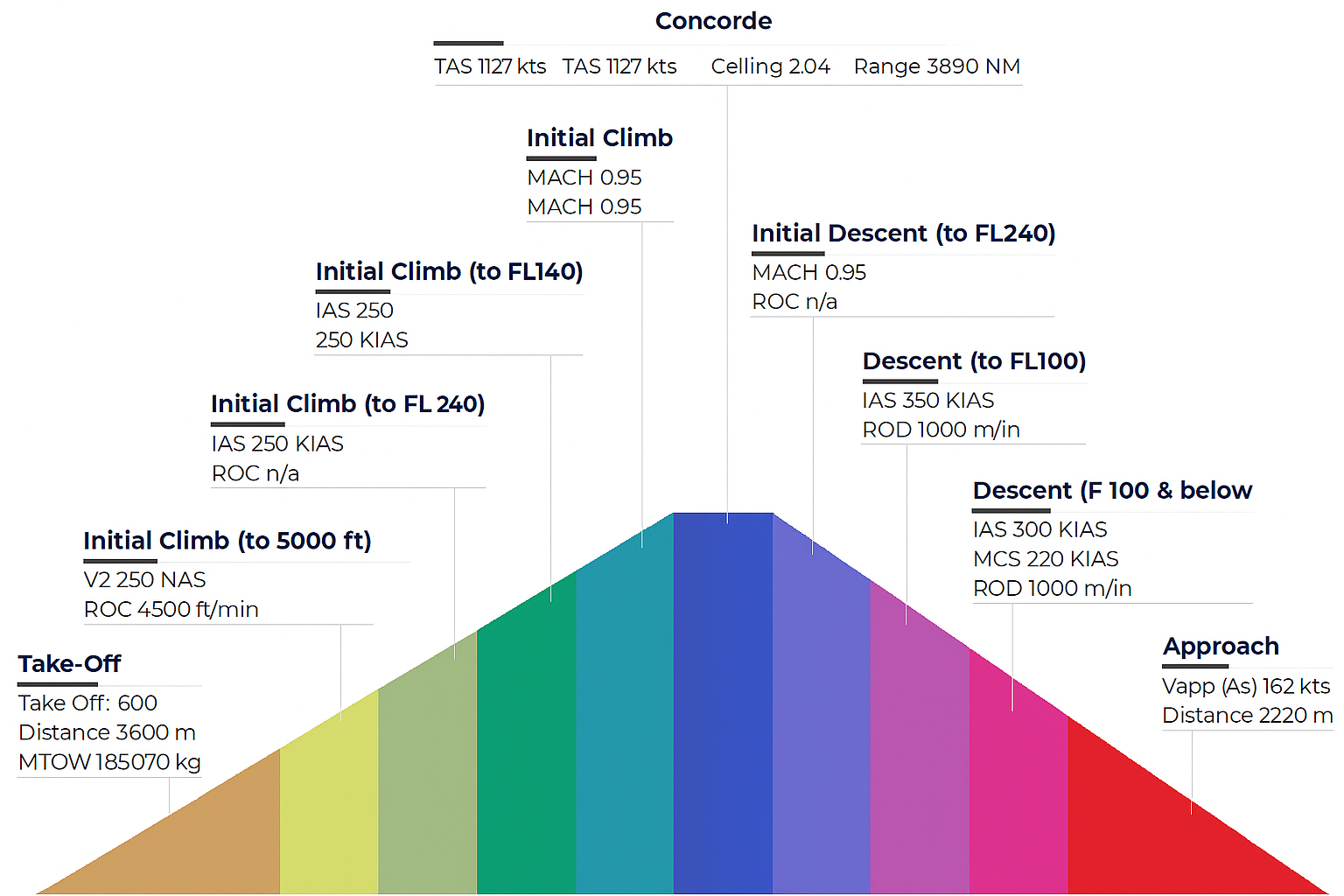

Entrato in servizio nel 1976 e ritirato nel 2003, il Concorde poteva volare a Mach 2.00, ovvero il doppio della velocità del suono (oltre 2.100 km/h), coprendo tratte come Londra–New York in circa 3 ore e mezza, dimezzando i tempi rispetto agli aerei convenzionali. A bordo, pochi eletti: il Concorde era destinato a un’utenza esclusiva, fatta di uomini d’affari, celebrità e capi di Stato. Infatti il costo del biglietto era proibitivo e variava tra gli 8.000 e i 12.000 dollari USA andata e ritorno (equivalente a circa 12.000–18.000 euro attuali, tenendo conto dell'inflazione) Solo 20 esemplari furono costruiti, di cui 16 entrati effettivamente in servizio operativo.

Concorde: il capolavoro tecnologico che ha ispirato il futuro dell'aviazione

Il Concorde non è stato solo un aereo supersonico: è stato un vero e proprio laboratorio volante, capace di anticipare tecnologie che oggi diamo per scontate nell’aviazione civile. Un progetto pionieristico che ha lasciato un'eredità ingegneristica enorme, pur avendo volato per meno di 30 anni. Per affrontare le sfide del volo a Mach 2.04 (circa 2.200 km/h), il Concorde integrava soluzioni tecniche d'avanguardia che lo resero unico nel panorama aeronautico.

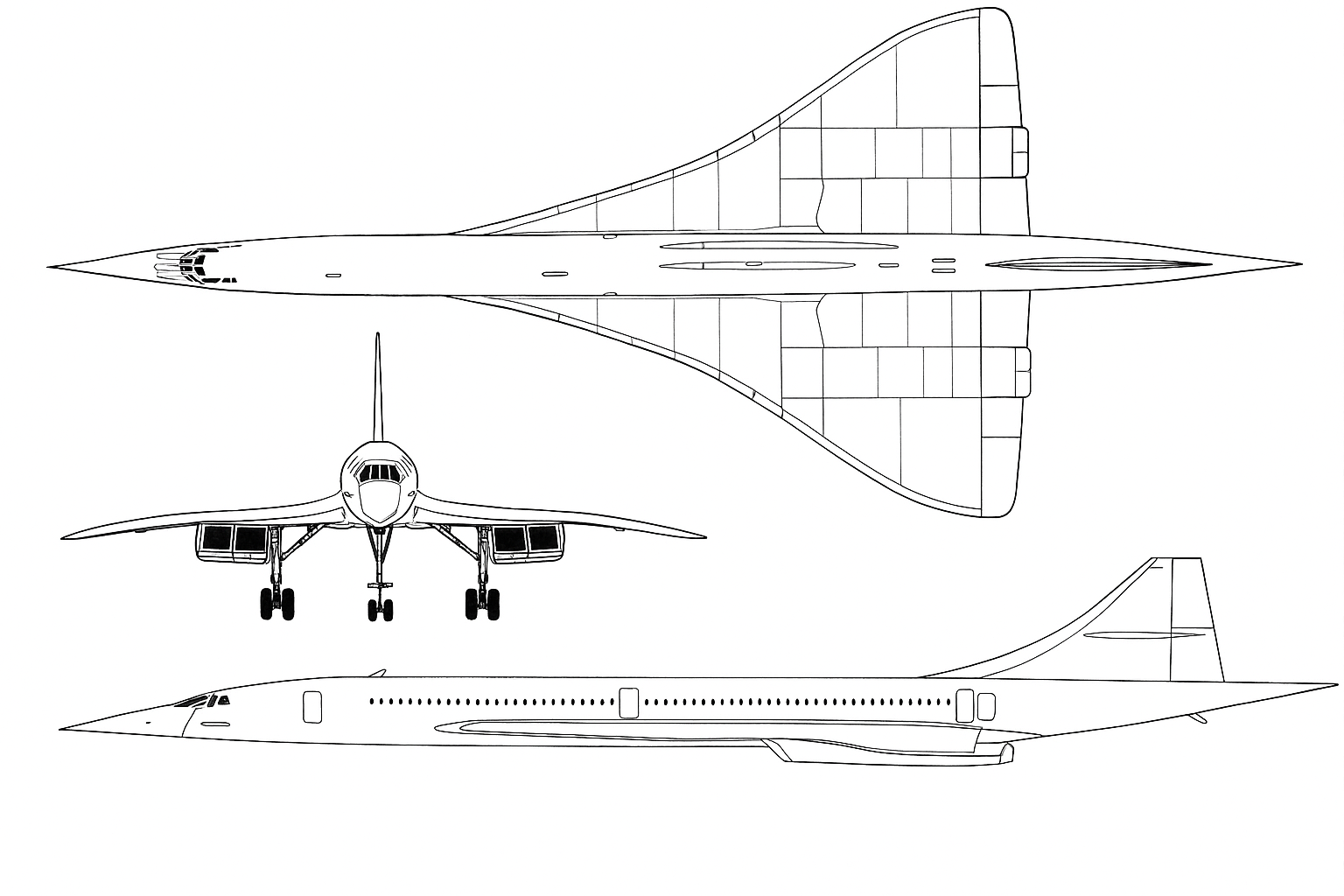

Aerodinamica e propulsione del Concorde:

- Ala doppia delta (ogivale): ottimizzata per il volo supersonico, garantiva stabilità e portanza ad alta velocità.

- Rampe di ingresso variabili: permettevano di gestire il flusso d’aria verso i motori, adattandosi alle diverse fasi del volo.

- Super-cruise: poteva mantenere il volo supersonico senza postbruciatore, riducendo i consumi.

- Motori "thrust-by-wire": precursori degli attuali sistemi FADEC (controllo digitale completo del motore).

- Muso inclinabile (droop-nose): migliorava la visibilità durante decollo e atterraggio.

Struttura e sistemi di controllo:

- Costruzione in alluminio: scelta per ridurre il peso e mantenere la fabbricazione entro limiti industrialmente gestibili. Materiali più resistenti avrebbero richiesto nuove tecnologie, date le temperature estreme a Mach 2.

- Volo completamente automatico: autopilota e autothrottle potevano gestire il velivolo dall’ascesa all’atterraggio.

- Sistema fly-by-wire analogico: anticipazione dei moderni controlli digitali.

- Superfici di controllo multifunzione e sistema idraulico ad alta pressione (28 MPa): potenza e leggerezza in un unico pacchetto.

- Freni "brake-by-wire" completamente elettrici: innovazione che oggi troviamo anche in auto di ultima generazione.

- Controllo dell’assetto tramite il carburante: il carburante veniva spostato all’interno della fusoliera per regolare il centro di gravità durante il volo.

Dettagli ingegneristici sorprendenti

- Alcuni componenti venivano ricavati da un unico blocco di metallo attraverso una tecnica chiamata sculpture milling: meno giunti, più resistenza, meno peso.

- Mancava un’unità di potenza ausiliaria (APU): si dava per scontato che il Concorde operasse solo su grandi aeroporti, dove l’assistenza a terra era garantita.

- Le luci erano integrate a filo nella fusoliera per ridurre la resistenza aerodinamica.

L’eredità del Concorde

Molte delle tecnologie sviluppate per il Concorde hanno posto le basi per la nascita del consorzio Airbus e dei futuri aerei europei. Anche Snecma, che aveva lavorato ai motori, entrò nel mercato dei motori civili grazie a quell’esperienza, arrivando a creare con General Electric la CFM International, produttrice dei celebri motori CFM56, oggi usati su migliaia di Airbus e Boeing.

Un mito tecnologico... ma senza una vera evoluzione

Nonostante fosse una meraviglia dell’ingegneria, il Concorde non fu mai aggiornato: la sua cabina di pilotaggio rimase colma di strumenti analogici, senza display digitali, mentre altri aerei della stessa epoca – come il Boeing 747 – venivano ammodernati per efficienza, comfort e sicurezza. La mancanza di concorrenti diretti e l’altissimo costo di esercizio fecero sì che non ci fosse pressione commerciale per migliorarne le prestazioni o aggiornarne gli interni. Il Concorde, in un certo senso, rimase congelato nel suo tempo, perfetto e inimitabile, ma anche vulnerabile al cambiamento.

Caratteristiche tecniche principali del Concorde

- Lunghezza: 61,66 metri

- Apertura alare: 25,60 metri

- Altezza: 11,40 metri

- Motori: 4 turbojet Rolls-Royce/Snecma Olympus 593 MK 610 con postbruciatore

- Spinta totale: 169,3 kN per motore

- Velocità massima: Mach 2.00

Una delle sue particolarità più riconoscibili era il muso abbassabile, che veniva inclinato verso il basso durante il decollo e l’atterraggio per migliorare la visibilità dei piloti, data la particolare aerodinamica del velivolo.

Tecnologia innovativa ma costi elevati

Il Concorde era un capolavoro di ingegneria ma anche una sfida economica. L’utilizzo dei postbruciatori (afterburners) per il decollo e l’accelerazione alla velocità supersonica comportava consumi di carburante molto elevati. Inoltre, la manutenzione era complessa e costosa, anche a causa delle sollecitazioni termiche che il velivolo subiva a Mach 2.

Che cos'è l'effetto Concorde?

L’effetto Concorde (o Concorde fallacy, noto anche come sunk cost fallacy – fallacia dei costi sommersi) è un concetto molto usato in economia comportamentale e in psicologia organizzativa per descrivere un errore decisionale frequente nelle aziende e nei gruppi di lavoro. Il nome deriva proprio dalla storia dell’aereo Concorde: nonostante fosse evidente che il progetto fosse economicamente insostenibile, i governi britannico e francese continuarono a finanziarlo per anni. Questo perché erano già stati investiti miliardi in sviluppo e produzione. Anziché fermarsi, si è scelto di non “sprecare” quanto già speso, finendo per sprecare ancora di più. Continuare a investire tempo, denaro o risorse in un progetto fallimentare solo perché ci si è già investito molto in passato. Vediamo qualche esempio in ambito organizzativo dell'effetto Concorde:

- Un’azienda continua a sviluppare un software che non funziona e non ha mercato, solo perché ha già speso molto nella fase iniziale.

- Un team insiste su una strategia di marketing inefficace perché “ci lavoriamo da mesi e non possiamo buttarla”.

- Un manager mantiene una figura in organico non adatta al ruolo solo perché “abbiamo investito troppo nella sua formazione”.

Perché le decisioni dovrebbero basarsi su prospettive future, non su costi passati. Il costo sommerso non può essere recuperato, quindi non dovrebbe influenzare la scelta. Ma spesso le persone temono di ammettere un errore, o provano una sensazione di perdita emotiva, e per questo continuano.

Il declino dopo l'incidente di Parigi

Il 25 luglio 2000, il volo Air France 4590 precipitò poco dopo il decollo da Parigi Charles de Gaulle. Morirono 113 persone. L’incidente fu attribuito a un pezzo di metallo caduto da un altro aereo, che bucò uno pneumatico del Concorde: i detriti colpirono il serbatoio, causando un incendio. Anche se il Concorde tornò temporaneamente in servizio, l’episodio segnò l’inizio della fine. L’aumento dei costi di manutenzione, l’impatto psicologico sull’opinione pubblica e i cambiamenti del mercato aereo post-11 settembre portarono al ritiro definitivo nel 2003.

Oggi: mito e memoria

Oggi il designatore ICAO “CONC” è stato ufficialmente rimosso, dato che non esistono più esemplari in condizioni di volo. Tuttavia, diversi Concorde sono ancora esposti in musei e aeroporti in Europa e negli Stati Uniti, dove continuano ad affascinare appassionati e curiosi. Il Concorde resta una pietra miliare dell’aviazione. Nonostante il suo ritiro, continua a ispirare ingegneri, designer e visionari che sognano un futuro dove il volo supersonico torni ad essere una realtà quotidiana.

Dott.Igor Graziato

Past Vice President

Ordine Psicologi Piemonte

Psicologo del lavoro e delle organizzazioni

Specialista in Psicoterapia

Virtual Reality Therapist

REB HP Register for Evidence-Based Hypnotherapy & Psychotherapy

AAvPA Member Australian Aviation Psychology Association

APA Member American Psychological Association

ABCT Member Association for Behavioral and Cognitive Therapies

Division 30 Society of Psychological Hypnosis (APA)

Hai paura di volare o vuoi capire meglio come funziona SkyConfidence?

Prenota

una videocall gratuita di 20 minuti: faremo insieme il punto della situazione e potrai scoprire il percorso più adatto a te. Il primo passo per trasformare la paura in libertà e scoprire il piacere di volare comincia da qui.

Prenota ora.